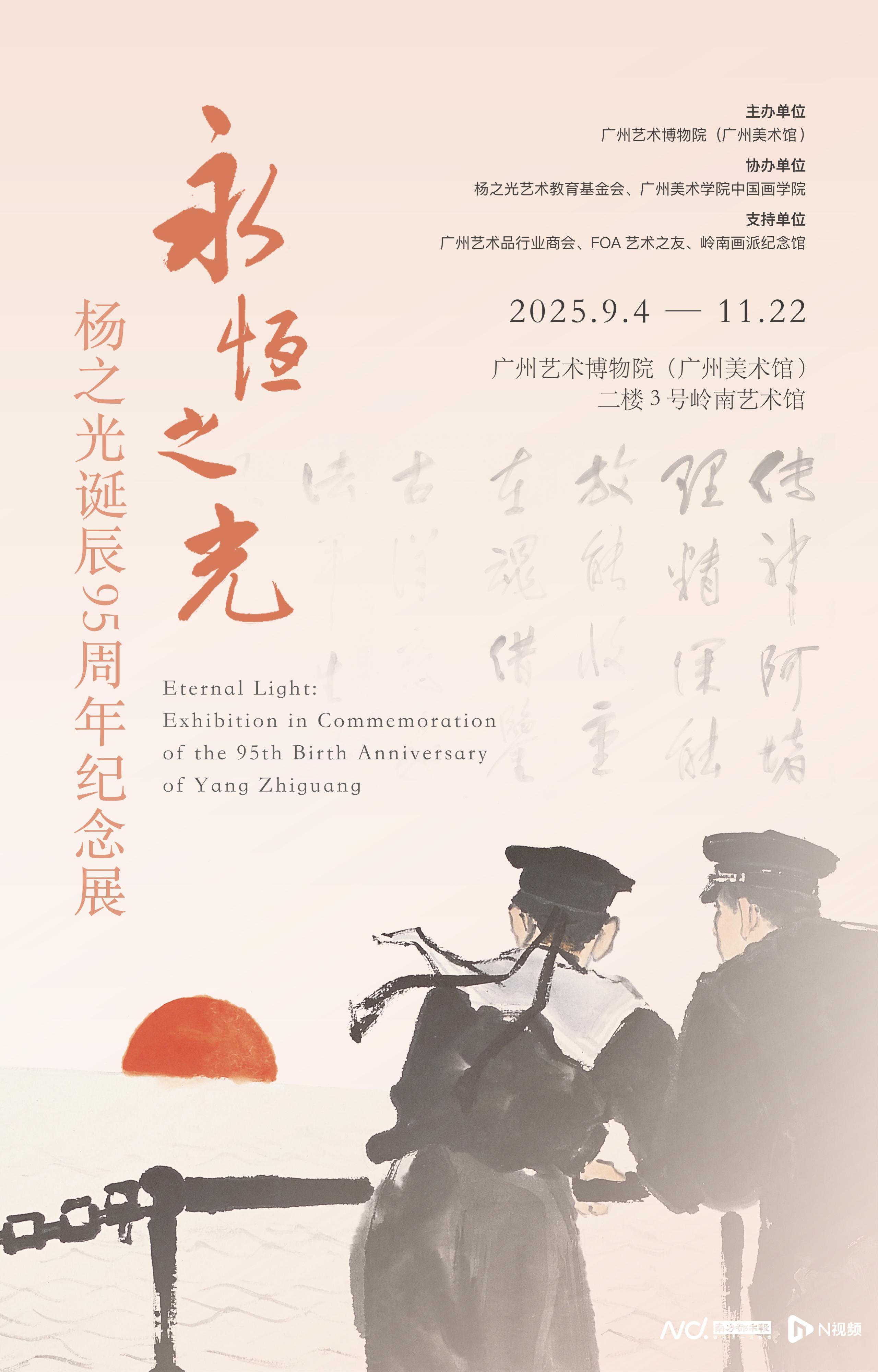

2025年,是我国著名国画家、美术教育家杨之光先生诞辰95周年的特殊年份。为深切缅怀先生对中国美术事业的卓越贡献,全面彰显其艺术成就与教育情怀,由广州艺术博物院(广州美术馆)主办,杨之光艺术教育基金会、广州美术学院中国画学院协办,广州艺术品行业商会、FOA艺术之友、岭南画派纪念馆鼎力支持的“永恒之光——杨之光诞辰95周年纪念展”,于9月4日在广州艺术博物院(广州美术馆)开幕昊天优配,该展为各界观众搭建起走近艺术大师的桥梁。展览将持续至11月22日,

杨之光先生是广东揭西人,1930年出生于上海,早年师从岭南画派先贤高剑父,1950年考入中央美术学院后,受徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予等大师指导。他将西方的“写实”与东方的“写意”熔为一炉,创造了和时代进程紧密相连的视觉语言系统,其中国人物画技法影响深远。杨之光先生也因此被誉为“新中国人物画开拓者之一”,并荣获全国美术界最高奖“中国美术奖·终身成就奖”。

全景回顾,70年艺术生涯的系统梳理

本次展览以“光”为精神内核与叙事主线,精心遴选两百余件珍贵展品,通过“启蒙之光”“时代之光”“多元之光”“美育之光”四大篇章,全景式致敬杨之光先生长达70余年的光辉艺术生涯。

其中,“启蒙之光”篇章,回溯先生早年在上海、广东的学艺历程,以及北上中央美术学院的求学时光,展出其早期珍贵习作与历史影像,让观众直观感受大师艺术之路的起点;“时代之光”见证其为人民立传的现实主义情怀,记录新中国普通劳动者与英雄伟人的精神风貌,展现艺术与时代的紧密联结;“多元之光”展示其在花鸟、风景、舞蹈等领域的丰富延伸,体现突破传统边界、融合中西的创造性探索;“美育之光”通过教学示范、教材手稿及教育实践案例,重点呈现先生作为美术教育家的担当,彰显其“以美育人、薪火相传”的教育使命。

杨之光中央美院毕业照[1953年] 。家属提供。

此次展览系统梳理了杨之光先生从1940年代至晚年的艺术轨迹,时间跨度超70年。展品类型极为丰富,除核心的国画作品外,还包括速写、水彩、书法、木刻、剪纸等,完整呈现了先生从早期锤炼传统功底,到中期融合中西创新,再到晚年艺术语言升华的全过程,为观众构建起一幅立体的大师艺术成长图景。

经典再现昊天优配,重磅巨作与多元题材的集中展示

本次展览的一大亮点,是众多美术史经典作品的集中亮相,其中不乏首次展出或时隔多年再度与公众见面的重磅力作,为观众带来极具冲击力的艺术体验。

特别值得关注的是,展览首次展出了杨之光先生79岁高龄所作的淡墨书法《用淡墨重题人物画写生要领》,生动展现了先生晚年在技巧运用上的深厚积淀与平和心境,其中这句“借鉴古洋寻我法,平生最忌食残羹”,更是先生多年从艺生涯的座右铭,为观众理解其笔墨语言的演变、艺术理念的形成提供了关键视角。

《一辈子第一回(初稿)》。

《浴日图(第一稿)》。

《贴心人知心话(小稿)》。

《不灭的明灯(小稿)》。

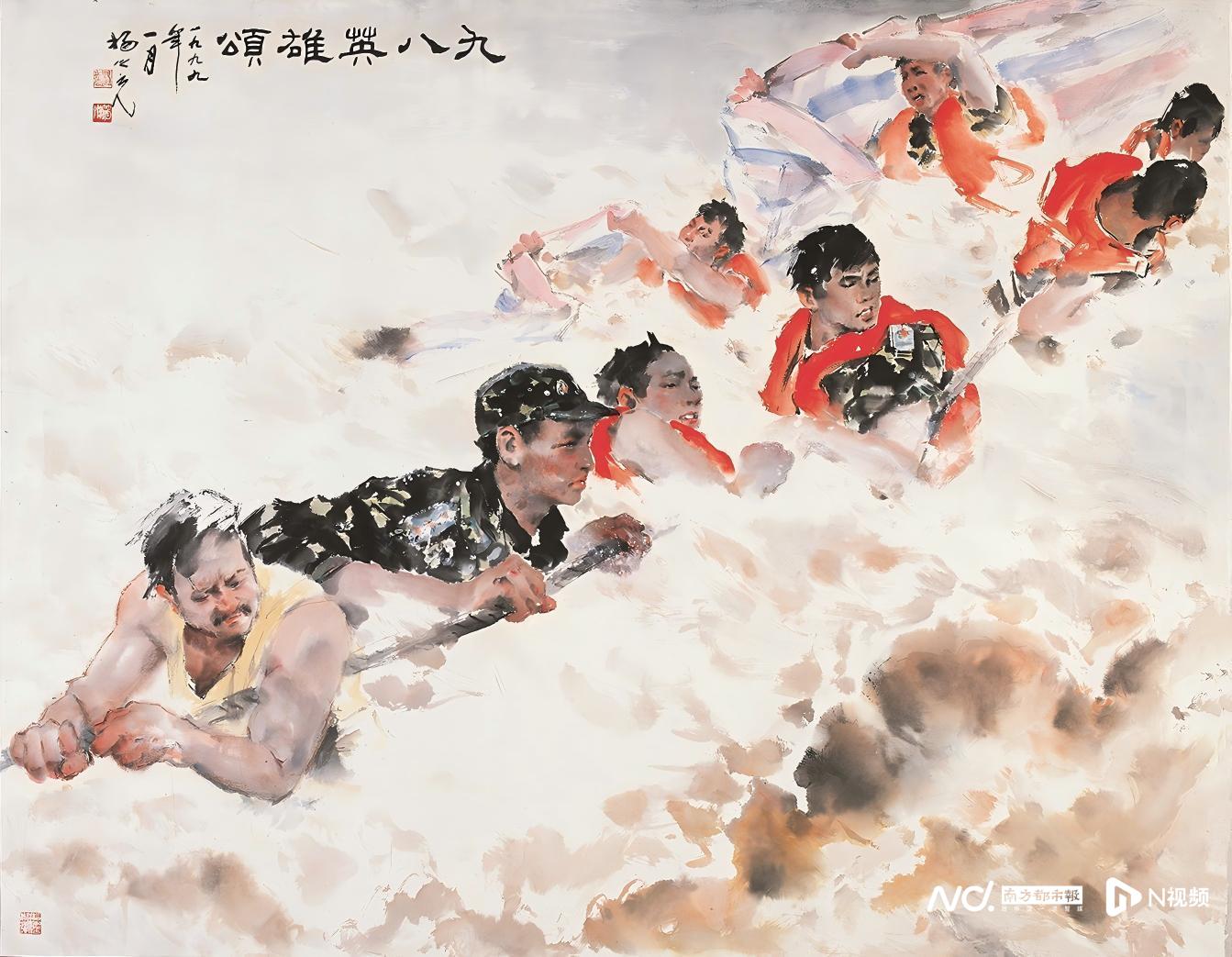

《九八英雄颂》昊天优配。

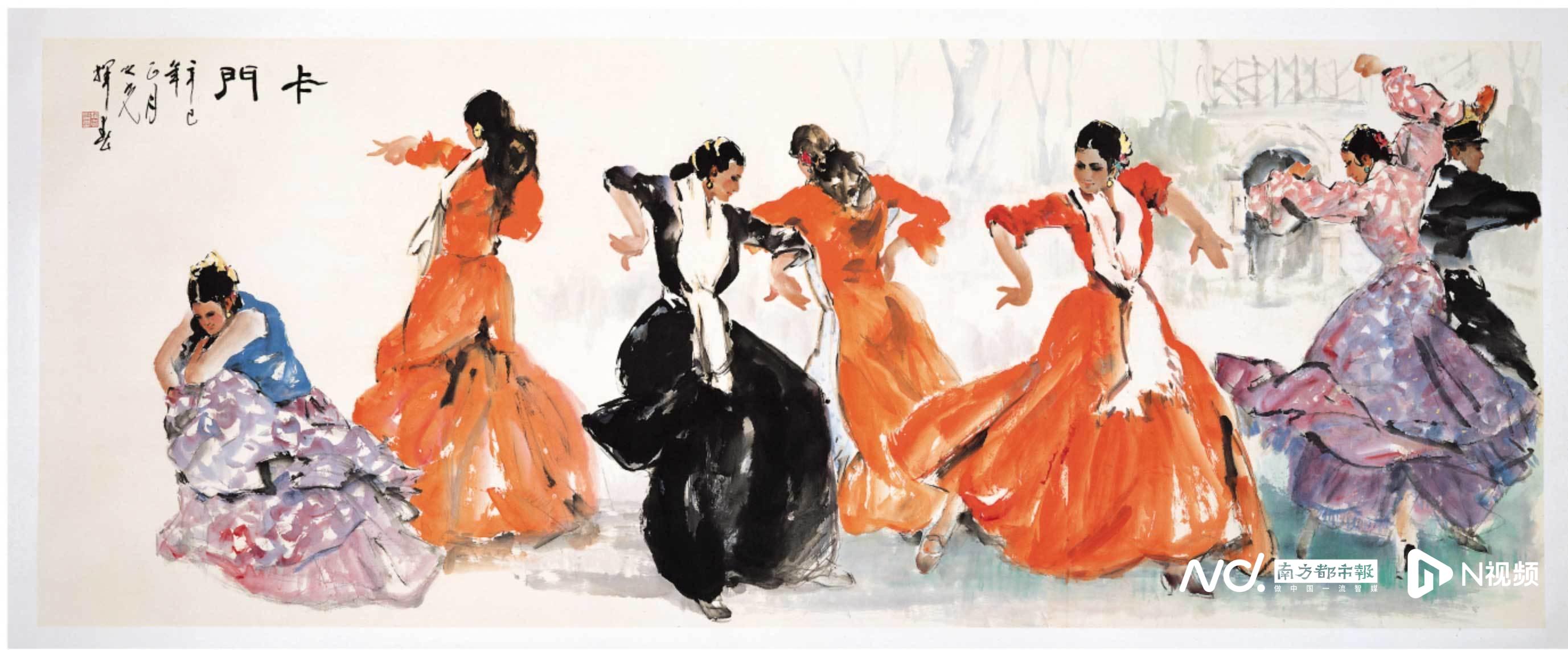

《一辈子第一回(初稿)》《浴日图(第一稿)》《贴心人知心话(小稿)》《不灭的明灯(小稿)》《九八英雄颂》等美术史经典作品重磅集结,《勇者的游戏(斗牛)》首次与公众见面,《卡门》《恩师徐悲鸿》等大尺幅巨作气势恢宏,时隔多年再度展出。除了极具代表性的人物画,展览更全面呈现了杨之光在花鸟、风景、舞蹈等创作领域的卓越成就,《玫瑰与猫》《高原放牧》《天鹅湖》等佳作则展现了其突破画科边界、融汇中西的艺术多面性与创新精神。

《卡门》。

《恩师徐悲鸿》。

不朽贡献,艺术文献与教育体系的立体影响

作为“新中国人物画开拓者”与“美术教育名师”,杨之光先生的贡献不仅体现在艺术创作上,更在于其对美术教育的深远影响。本次展览特别设置文献展区,精心呈现先生作为美术教育家的宝贵资料,其中包括大量教学手稿、步骤示范图、教材原页及其创立的“四写”体系(写生、速写、默写、摹写)等罕见资料悉数亮相。这部分内容与其波澜壮阔的艺术创作共同构成了“双轨”叙事,展现了其从学院教学到社会美育的深远影响与不朽贡献,全面呈现了一代宗师的艺术人生与教育使命。

杨之光先生曾说:“我的艺术来自人民,那么我将自己的艺术成果交还给人民,这是理所当然的。”他晚年将毕生心血无偿捐赠给国家,真正践行了这一信念。本次展览不仅是对一位艺术大师70年艺术生涯的回望与致敬,更是一场跨越时空的精神接力。在这里,观众将亲身感受杨之光先生如何以笔为炬、以心为光,在20世纪中国美术史上写下了不可磨灭的篇章。

展讯——

永恒之光——杨之光诞辰95周年纪念展

时间:9月4日至11月22日

地点:广州艺术博物院(广州美术馆)二楼3号馆

采写:南都N视频记者 周佩文 实习生 温欣 通讯员 穗艺博宣

图片由广州艺术博物院(广州美术馆)提供

全胜达配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。